交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所那个睡在工厂地板上的世界首富——埃隆·马斯克

2025-10-29交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行他是我们这个时代最分裂、最耀眼、也最令人抓狂的人物之一。他是现实生活中的托尼·斯塔克,但没有小罗伯特·唐尼那么迷人。他是硅谷的救世主,也是硅谷的暴君。他是能用一条推文,让加密货币市场坐上过山车的“狗狗币教父”。他是那个一边说着要拯救人类文明,一边又在自己的社交媒体平台上,与随机的匿名网友进行表情包大战的男人。

请先忘掉你现在看到的这个形象——那个时而世界首富,时而收购推特(然后把它搞得天翻地覆)的全球偶像。也请暂时忘掉那些关于他睡在工厂地板上、解雇员工毫不留情、以及拥有复杂家庭生活的八卦新闻。

要真正理解马斯克,我们必须回到一切的起点。不是他创立特斯拉或SpaceX的时候,甚至不是他在硅谷淘到第一桶金的时候。我们必须回到一个更遥远、更艰难、也更残酷的地方。一个塑造了他那钢铁般的意志,以及他那近乎疯狂的、想要“逃离”的原始冲动的地方。

上世纪80年代的南非,一个在种族隔离制度下,充满了暴力和紧张气氛的地方。一个瘦小、笨拙、整天沉浸在书本里的男孩,正日复一日地,被学校里最凶悍的恶霸们,当成沙袋来殴打。有一次,他被他们从楼梯上推下,殴打至昏迷,醒来时,发现自己躺在医院里。

他的父亲,一位才华横溢但性格暴戾的工程师,在得知此事后,非但没有安慰他,反而站在了恶霸那一边,痛骂了他几个小时,说他是个“白痴”和“窝囊废”。

在学校,他是猎物。在家里,他要面对精神上的折磨。对他来说,这个世界,是一个充满敌意和危险的“模拟”。唯一的避难所,是在书本和电脑代码构筑的虚拟世界里。他疯狂地阅读科幻小说——阿西莫夫的《基地》系列,海因莱茵的《严厉的月亮》——那些关于人类文明在星际间兴衰存亡的故事,在他幼小的心里,埋下了一颗种子。

12岁那年,他自学了编程,写出了自己的第一个商业软件——一个名叫《Blastar》的太空游戏,并以500美元的价格,卖给了一家电脑杂志。

他最初的“离开”,是地理上的。他想尽一切办法,逃离南非,逃离他那个破碎的家庭。他把目光投向了遥远的大洋彼岸,那个充满了机遇和梦想的“应许之地”——美国。

但他并不知道,他未来的“逃离”计划,将远远超出任何人的想象。他要逃离的,将不仅仅是一个地方,而是整个地球的引力束缚。他要为人类,建造一艘通往星辰大海的“诺亚方舟”。

但在那之前,他必须先学会如何在这个他既鄙视又渴望征服的、残酷的现实世界里,生存下来,并且赢。而他的第一站,是硅谷~。在那里,他将上演一出充满了背叛、野心、天才洞见和惊天豪赌的互联网生涯。这出戏码,将为他日后更疯狂的冒险,提供全部的燃料——金钱,以及一个深刻的教训:永远不要相信任何人能像你一样,在乎你的梦想。

1995年的加州,空气中弥漫着一种奇特的味道,那是金钱、和拨号上网调制解调器混合的气味。互联网的第一波浪潮正席卷而来,全世界的聪明人、投机者和梦想家,都像朝圣一样,涌向那个叫做“硅谷”的地方。

埃隆·马斯克,就是其中之一。他刚刚从斯坦福大学的应用物理学博士课程中,退学了——仅仅上了两天。他敏锐地感觉到,这场历史性的技术革命,不会等待任何人完成他们的博士论文。

他和他的弟弟金巴尔,揣着父亲给的2万8千美元,挤在一间租来的、小得可怜的办公室里,创办了他们的第一家公司:Zip2。

这家公司的想法,在今天看来,简单得有些可笑。它基本上就是一个在线的“黄页”,将商家信息和地图结合起来,提供给报业公司。但在那个大多数人还在用纸质地图找路的时代,这已经算是一个天才的构想。

马斯克兄弟的生活,是典型的“车库创业”模式,只不过他们没有车库。他们就睡在办公室的沙发上,每天跑到基督教青年会(YMCA)去洗澡。埃隆负责编写全部的核心代码,他可以连续几天几夜不睡觉,靠着可乐和零食维持生命。他从一开始就展现出了那种非人的工作强度,以及对产品细节近乎偏执的控制欲。

但他也展现出了自己在人际交往上的“致命缺陷”。他固执、不善言辞,无法容忍任何他认为是“愚蠢”的想法。当风险投资人介入后,他们很快就对这个桀骜不驯、毫无管理经验的创始人,感到了厌烦。他们架空了他,不让他担任CEO,甚至试图剥夺他“创始人”的头衔。

对马斯克来说,这是第一次,但绝不是最后一次,感受到被自己亲手创建的公司“背叛”的滋味。

1999年,康柏公司以3.07亿美元的现金,收购了Zip2。28岁的马斯克,从中分到了2200万美元。他成了一个千万富翁。

一个正常的、理智的人,此时可能会买一栋豪宅,一辆跑车,然后享受人生。但马斯克的大脑回路,显然和正常人不一样。他做的第一件事,是花100万美元,买了一辆迈凯伦F1跑车——当时世界上最快、最酷的超级跑车。然后,他把剩下的钱,几乎全部,投入到了他的下一个、也是更宏大、更疯狂的冒险中去。

他创立了他的设想是,建立一个一站式的在线金融帝国,让人们的钱,可以像电子邮件一样,在全球范围内,即时、自由地流动。这在当时,是一个极其超前的想法。

与此同时,另一家由彼得·蒂尔和麦克斯·拉夫琴领导的、名为Confinity的公司,也推出了一个类似的服务,叫做PayPal。它专注于在掌上电脑和电子邮件之间进行小额支付。

两家公司,成了势不两立的死敌。他们疯狂地烧钱,用补贴来吸引用户,陷入了一场消耗巨大的战争。最终,在投资人的压力下,两家公司决定合并。合并后的公司,保留了的名字,而马斯克,凭借他最大的股东地位,成为了新公司的CEO。

马斯克,这位技术上的远见者,坚持要把公司的整个技术后台,从Confinity团队熟悉的、稳定的Unix系统,迁移到他更偏爱的、更新潮的微软平台上去。而以彼得·蒂尔为首的“PayPal帮”,则认为这是一个极其愚蠢和危险的决定,会毁掉整个公司。

双方的矛盾,日益激化。马斯克刚愎自用,听不进任何反对意见。他认为,只有他才真正理解公司的未来方向。

2000年9月,就在这场技术路线之争达到白热化的时候,马斯克决定,他需要一个短暂的假期。他刚刚和他的第一任妻子贾斯汀结婚,他们决定去澳大利亚,度一个迟来的蜜月。

彼得·蒂尔和他的盟友们,抓住了这个千载难逢的机会。他们联合起来,向董事会发难,历数马斯克的种种“罪状”:他刚愎自用,不尊重技术团队,他的决策正在将公司拖入深渊。

当马斯克的飞机在悉尼降落,他打开手机时,他收到了一个消息:他被自己公司的董事会,解除了CEO的职务。彼得·蒂尔,将取而代之。

他被自己最信任的伙伴们,从背后捅了一刀。在他人生中最浪漫的时刻,他尝到了最苦涩的背叛。

对于任何一个正常人来说,这都是一个足以让人崩溃的打击。但马斯克,只是平静地,缩短了他的蜜月,飞回了帕洛阿尔托。他没有大吵大闹,他接受了这个结果。因为他知道,作为公司最大的股东,如果公司成功了,他依然会是最大的赢家。

他甚至投票支持了蒂尔成为新任CEO。他把自己的个人情感,和他对公司未来价值的冷酷计算,清晰地分离开来。

最终,公司放弃了名字,正式更名为PayPal。2002年,eBay以15亿美元的价格,收购了PayPal。作为最大的个人股东,马斯克从中获得了大约1.8亿美元(税后)。

他31岁时,他拥有了足以让他和他的子孙后代,过上几辈子奢华生活的财富。他经历了硅谷的起起落落,两次创业,两次成功退出。

然而,对于埃隆·马斯克来说,这一切,都只不过是……热身运动。他从PayPal的经历中,学到了两个血淋淋的教训:

他口袋里揣着近2亿美元,心里装着一个从童年时代就开始发酵的、疯狂的梦想。他离开了硅谷,搬到了洛杉矶,那个充满了航空航天历史和好莱坞式梦想的城市。

当他把这个想法告诉他的朋友们时,所有人都认为他疯了。一个互联网新贵,要去挑战一个由更大的力量(NASA、俄罗斯航天局)和百年军工巨头(波音、洛克希德·马丁)所垄断的行业?这不叫创业,这叫自杀。他的一位朋友,甚至专门制作了一个视频集锦,全是各种火箭发射失败、凌空爆炸的壮观场面,想劝退他。

但他们都不明白。对马斯克来说,这不仅仅是一门生意。这是他那个童年“逃离”计划的极致体现。他读过的那些科幻小说,不是故事,而是蓝图。他相信,人类文明要想长期存续,就必须成为一个多行星物种。而第一步,就是大幅降低进入太空的成本。

2002年,当埃隆·马斯克创立太空探索技术公司(Space Exploration Technologies Corp.),也就是SpaceX时,整个航空航天业,都把他当成一个笑话。一个天真的、钱多得没处花的互联网小子,以为火箭就像网站一样,可以靠几个聪明的程序员,在车库里敲出来。

马斯克的第一步,确实充满了天真的理想主义。他飞到俄罗斯,试图购买几枚翻新的洲际弹道导弹,用来发射他的小型卫星。他想象着,自己可以像一个友好的使者,去说服那些留着八字胡的俄罗斯将军们,把他们冷战时期的杀人武器,卖给他这个和平利用太空的梦想家。

结果可想而知。俄罗斯人把他当成一个疯子,一边喝着伏特加,一边对他漫天要价。在一次谈判失败后,坐在返回莫斯科的飞机上,马斯克转向他的团队,说出了一句载入史册的话:

他开始像一个疯子一样,自学火箭科学。他 “啃”完了所有能找到的教科书,从《火箭推进原理》到《天体动力学》。他招募了一批年轻、聪明、同样对太空充满了狂热的员工。SpaceX早期的办公室,更像一个极客们的兄弟会,而不是一家严肃的航空公司。

在马斯克之前,所有的火箭,都是一次性的。就像你开着一架波音747,从纽约飞到伦敦,降落后,就把整架飞机扔进大西洋里一样。这正是太空旅行如此昂贵的核心原因。马斯克认为,如果能让火箭像飞机一样,垂直降落,回收复用,那么进入太空的成本,就可以降低一百倍。

他们设计和制造了他们的第一枚火箭——猎鹰1号(Falcon 1)。这是一个小型的、相对简单的火箭。但即使是这样,他们也花了整整四年的时间,和数千万美元的投入。

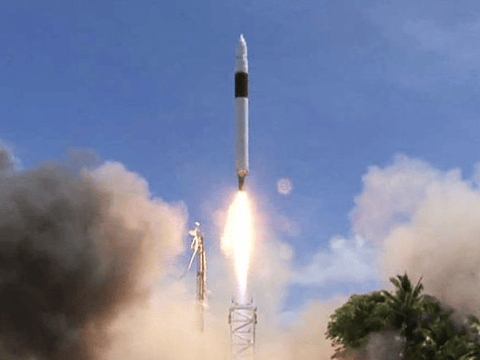

2006年3月24日,在太平洋上的一个偏远小岛——夸贾林环礁,猎鹰1号进行了它的首次发射。火箭顺利点火,升空。控制室里一片欢腾。但仅仅25秒后,一级发动机就因为燃料泄漏而起火,火箭失控,坠入大海。

一年后,2007年3月21日,第二次发射。这一次,火箭飞得更高,飞行了5分钟,成功进行了一二级分离。但随后,火箭开始出现致命的摇摆,最终失控,任务再次失败。

两次失败,已经耗尽了马斯克投入的大部分资金。公司内部,开始出现悲观和怀疑的情绪。但马斯克,像一根被拉紧到极限的钢缆,拒绝断裂。

就在SpaceX的火箭接连在太平洋上空爆炸的同时,马斯克的另一项、同样疯狂的投资,也正在加州,把他推向破产的深渊。

2004年,马斯克向一家由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁创立的、名为“特斯拉汽车”(Tesla Motors)的小公司,投入了630万美元,并成为了该公司的董事长。

这家公司的目标,和SpaceX一样,充满了颠覆性:他们要制造出高性能的、性感的、能让所有人都渴望拥有的电动汽车,从而打破世界对石油的依赖。

他们的第一款产品,是Roadster,一款基于莲花跑车底盘改造的电动跑车。这个项目,从一开始,就陷入了“地狱模式”。成本严重超支,技术难题层出不穷,交付日期一再推迟。

马斯克与创始人艾伯哈德之间的矛盾,也日益激化。马斯克认为艾伯哈德在技术和管理上,都过于乐观和无能,正在将公司带入灾难。最终,马斯克以一种极其冷酷和决绝的方式,罢免了艾伯哈德的CEO职务,并将他赶出了公司。这一举动,引发了一场持久的、充满了相互指责的法律纠纷,马斯克也获得了“冷血暴君”的名声。

全球金融危机爆发,资本市场冻结。特斯拉的资金,即将耗尽,濒临破产。而SpaceX,在经历了两次失败后,也只剩下最后一次发射的机会。马斯克剩下的个人财富,只够支持其中一家公司活下去。

他面临着一个艰难的选择:是保住他的“地球之子”特斯拉,还是保住他的“火星之子”SpaceX?他的回答是:“一个都不能少”。尽管这样可能拖垮两个公司。

他的私生活,也同时崩溃了。他和妻子贾斯汀的婚姻,走到了尽头,一场痛苦的离婚官司,让他成了八卦小报的常客。

2008年8月2日,猎鹰1号的第三次发射。这一次,火箭上搭载了NASA的几颗小型卫星。这是SpaceX的最后一次机会,成败在此一举。

火箭点火,完美升空。一级发动机工作正常。一二级分离……也成功了!控制室里,所有人都屏住了呼吸。但几分钟后,一个可怕的消息传来:刚刚分离的第一级火箭,因为设计上的一个微小缺陷,在分离后,回头撞上了第二级火箭。

那一刻,整个SpaceX,都笼罩在一种末日般的绝望气氛中。许多员工,都忍不住流下了眼泪。他们觉得,一切都结束了。

马斯克,从控制室里走出来,面对着他那些心碎的、筋疲力尽的工程师们。他的脸上,没有绝望,只有一种近乎非理性的、钢铁般的决心。

他做出了一个让所有人震惊的决定:他要把自己最后剩下的一点钱,全部拿出来,再造一枚火箭,进行第四次发射。

这是一场终极豪赌。如果这次再失败,SpaceX和特斯拉,都将灰飞烟灭。他自己,也将彻底破产,成为硅谷历史上最大的一个笑线号,矗立在了夸贾林环礁的发射架上。这一次,火箭上没有任何商业载荷,只有一个165公斤的模拟载荷。这是一次纯粹的、为了荣誉和生存的飞行。

火箭,像一支银色的标枪,刺破了大气层,冲向了黑暗的太空。几分钟后,一个清晰的、梦幻般的声音,从遥远的轨道上传来,回荡在控制室里:

他们做到了。这个由互联网小子创立的、被所有人嘲笑的公司,用一枚自己设计、自己制造的火箭,成功地将载荷送入了地球轨道。他们成了历史上第一家实现这一壮举的私营公司。

仅仅几个月后,NASA,这个曾经对SpaceX不屑一顾的巨人,向他们抛来了橄榄枝。他们授予了SpaceX一份价值16亿美元的合同,为国际空间站提供12次货运服务。

而在另一边,马斯克也用他最后的一点个人资金,和从朋友那里借来的钱,在圣诞节前夜的最后一小时,完成了特斯拉的融资,将公司从破产的悬崖边,拉了回来。

2008年的冬天,埃隆·马斯克,在地狱的门口,走了一遭,然后,毫发无伤地,走了回来。

他不仅活了下来,而且变得比以前任何时候,都更加强大、更加令人敬畏。他用一场置之死地而后生的豪赌,向全世界证明了,他的疯狂,不是妄想。

但真正的战斗,才刚刚开始。把一枚小火箭送上天,和真正实现可重复使用、以及大规模制造电动汽车,是两个完全不同维度的概念。

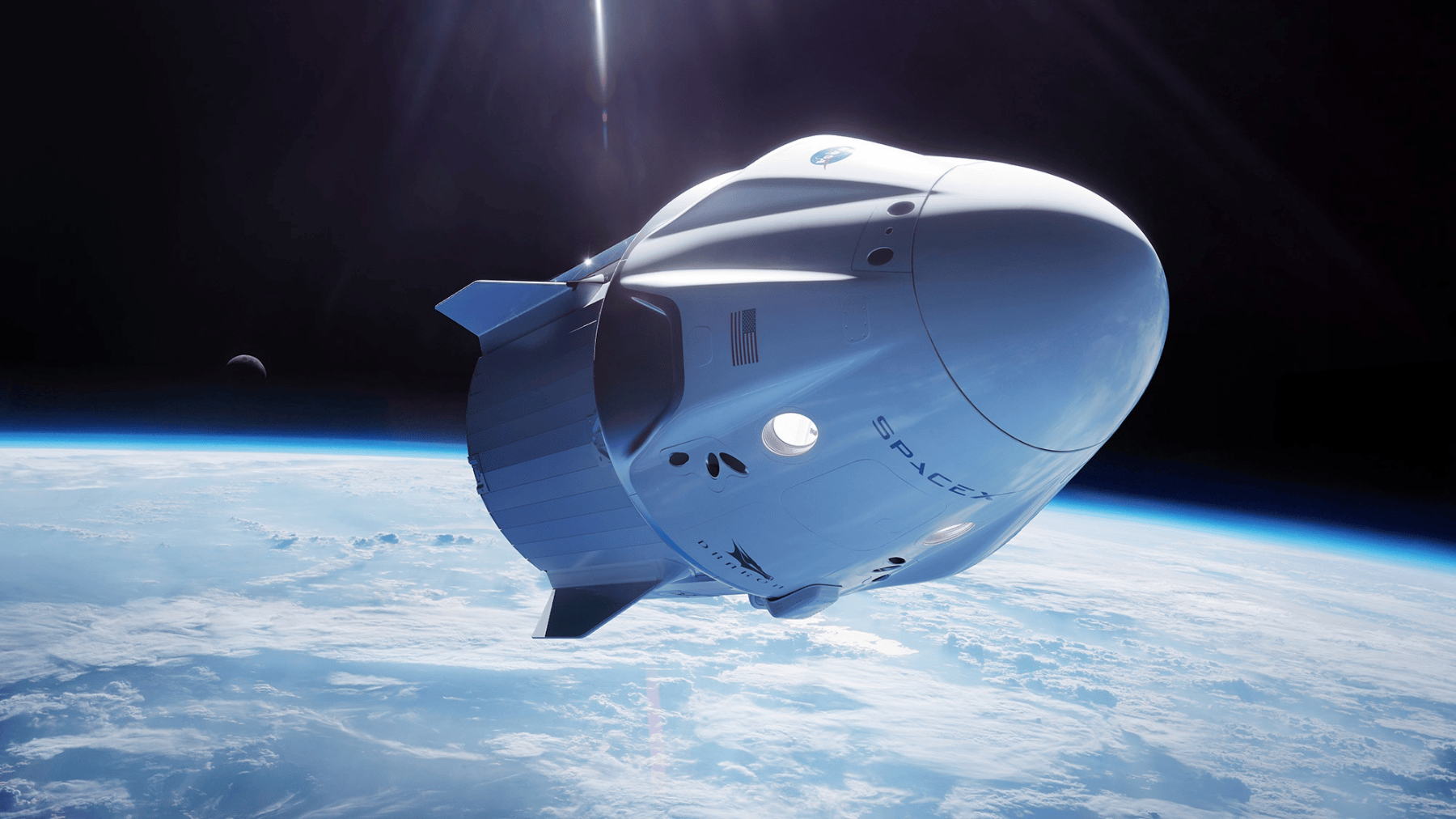

猎鹰1号的成功,仅仅是SpaceX万里长征的第一步。马斯克真正的目标,是更大、更强、能够重复使用的猎鹰9号火箭,以及能够运送宇航员的龙飞船(Dragon Capsule)。

这个过程,依然充满了失败和爆炸。每一次失败,都会在视频网站上,成为一场壮观的烟火秀。但与其他公司不同,SpaceX似乎对失败,有一种奇特的“拥抱”心态。马斯克鼓励工程师们快速迭代,大胆尝试。对他来说,每一次爆炸,都不是灾难,而是一次宝贵的、用真金白银换来的数据采集过程。

他们的目标,是那个看似违背物理学常识的奇迹:让一个15层楼高的、以超音速飞行的金属管,在燃料耗尽后,重新点燃发动机,调整姿态,在大海上一个无人平台上,实现厘米级的精准垂直降落。

他们尝试了一次又一次。火箭在降落时,倾覆、爆炸、摔成碎片。每一次失败,都在燃烧着数千万美元。但他们离成功,也越来越近。

终于,在2015年12月21日,历史性的时刻到来了。一枚猎鹰9号火箭,在将11颗卫星送入轨道后,它的第一级助推器,调转方向,划破夜空,像科幻电影里的场景一样,稳稳地、垂直降落在了卡纳维拉尔角的地面回收区。

那一晚,整个航空航天业,都被颠覆了。马斯克和他的SpaceX,做到了那些航天机构和军工巨头们,认为不可能、或者不值得去做的事情。

从此,SpaceX开启了对全球商业航天发射市场的“垄断”。他们的发射成本,远低于任何竞争对手。那些曾经嘲笑马斯克的公司,如今只能眼睁睁地看着。他们自己只能一次又一次地,将他们昂贵的一次性火箭,变成了历史的尘埃。

然而,在SpaceX高歌猛进的同时,特斯拉,正在经历一场更为残酷和漫长的折磨——“生产地狱”。

2012年,特斯拉推出了他们革命性的产品——Model S。这是一款真正意义上的、颠覆性的电动汽车。它拥有无与伦比的性能、超长的续航里程和充满未来感的内饰。它一举拿下了《Motor Trend》年度汽车大奖,让全世界都意识到,电动汽车,可以比燃油车更酷、更快、更优秀。

但设计和制造一辆伟大的汽车,是两回事。而要大规模地、以可控的成本和质量,制造出数十万辆汽车,则是另一场噩梦。

当特斯拉开始生产他们面向大众市场的车型——Model 3时,这场噩梦,达到了顶峰。

马斯克最初的设想,是建造一个“外星无畏舰”式的、高度自动化的超级工厂。他相信,可以用机器人,来解决一切生产难题。但这个设想,很快就被现实,击得粉碎。过于复杂的自动化系统,导致了生产线的频繁崩溃。产量,远远低于预期。

这一次,马斯克采取了最原始、也最残酷的应对方式。他直接搬进了工厂,睡在会议室的地板上。他进入了所谓的“恶魔模式”。他日夜不停地在生产线上巡视,像一个幽灵一样,随时可能出现在任何一个工位的旁边。他亲自重写机器人的代码,亲自修理生产线的故障。

他也变成了一个彻头彻尾的暴君。他当场解雇任何他认为工作不力、或者提出愚蠢问题的员工。工厂里,弥漫着一种高压和恐惧的气氛。员工们被要求以一种不可持续的方式,进行长时间的、超高强度的工作。

这是一段黑暗的、充满了汗水、泪水和的时期。但最终,他们挺了过来。特斯拉,以一种极其惨烈的方式,爬出了“生产地狱”。Model 3,成为了当时全球最畅销的电动汽车。特斯拉的股价,开始像火箭一样,一飞冲天。

埃隆·马斯克,这个同时掌管着一家火箭公司和一家汽车公司的男人,成为了全球最富有的人。

他站在了世界的顶峰。他的帝国,建立在锂离子电池和液氧煤油之上。他被无数人,奉为改变世界的英雄和偶像。

他不再仅仅是一个工程师和CEO。他成了一个全球性的文化符号。他开始频繁地在推特上,发表各种惊世骇俗的言论。他与监管机构公开叫板,嘲笑做空特斯拉的投资者。

2018年,他在推特上,毫无征兆地宣布,他正在考虑以每股420美元的价格,将特斯拉私有化,并且“资金已搞定”(Funding Secured)。这条推文,引发了市场的剧烈动荡,并最终为他招来了美国证券机构(SEC)的欺诈指控。

同一年,在泰国洞穴救援事件中,他因为自己设计的微型潜水艇救援方案被拒绝,而在推特上,辱骂一位参与救援的英国潜水员是“恋童癖”。这一举动,让他备受舆论谴责。

那个曾经埋头于书本和代码的南非少年,如今,变成了一个手握巨大权力和财富、行为乖张的人。

当SpaceX和特斯拉,都走上了相对稳定的轨道之后,马斯克的大脑,并没有因此而获得片刻的安宁。恰恰相反,他似乎将自己从“生产地狱”中解放出来的巨大能量,投向了更多、更奇特的领域。

他创立了“无聊公司”(The Boring Company),目标是在城市地下,挖掘庞大的隧道“网络”,以解决交通拥堵问题。这家公司的启动资金,来自于……卖帽子,和一种名叫“不是喷火器”的喷火器。

他创立了“神经连接”(Neuralink),一家致力于开发“脑机接口”的公司。他的终极目标,是实现人类与人工智能的共生,以避免未来人类被超级AI所奴役的“天网”式结局。

他还联合创立了OpenAI,一个非营利的人工智能研究实验室,其最初的使命,是确保通用人工智能(AGI)的发展,能够造福全人类。

隧道、脑机接口、人工智能安全……这些看似毫不相关的项目,背后都贯穿着一条清晰的马斯克式逻辑:识别出人类文明未来可能面临的、最根本的生存威胁,然后,用第一性原理的思维方式,去寻找最直接、最大胆的工程学解决方案。

当然,所有这些,最终都服务于他的终极梦想——让人类成为一个多行星物种。

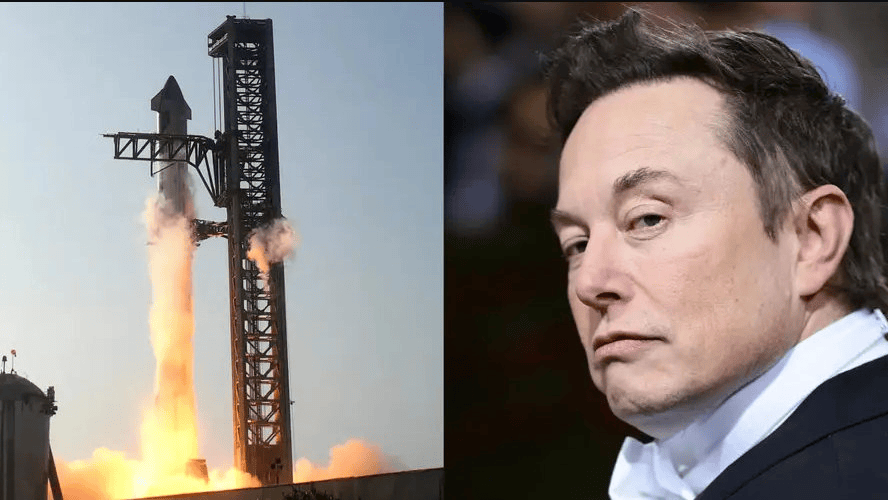

SpaceX的猎鹰9号和龙飞船,只是通往这个梦想的“交通工具”。他真正的目标,是一个更加庞大、更加疯狂的造物——星舰。

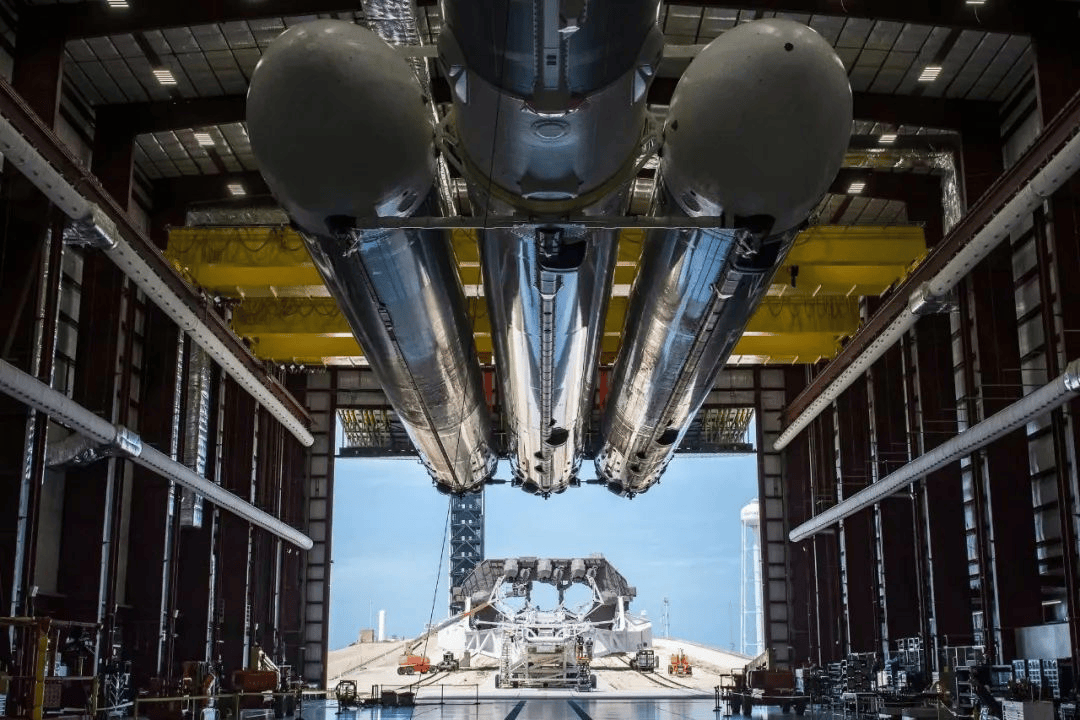

这是一个完全可重复使用的、能够将100名乘客和大量货物,运送到月球、火星,甚至更遥远星球的巨型飞船。它是有史以来,人类设计过的最强大的运载火箭。

在德克萨斯州南部一个叫做“博卡奇卡”的荒凉海滩上,马斯克建立起了他的“星际基地”。在这里,SpaceX以一种前所未有的、近乎于“暴力美学”的方式,建造和测试着星舰的原型机。这些闪闪发亮的不锈钢大家伙,被一次又一次地送上天空,然后,在众目睽睽之下,以各种壮观的方式,爆炸成一团火球。

这看起来,就像是一个疯狂的亿万富翁,在自家后院,放着全世界最大、最贵的烟花。但每一次爆炸,都在为那个宏伟的火星之梦,铺平道路。

马斯克的愿景是,在未来的几十年里,建造一支由上千艘星舰组成的“星际舰队”,在地球和火星之间,建立起一条常规的“太空航线”。他要在火星上,建立起一个能够自我维持的、拥有百万人口的城市。

这是一个跨越几个世纪的、充满了无数技术和伦理挑战的宏伟计划。许多人认为,这只是一个不切实际的幻想。但对于马斯克来说,这并非“是否”能够实现的问题,而仅仅是“何时”能够实现的问题。这是他人生的“主线任务”。

另一方面,马斯克,是推特的重度用户和超级明星。他在这里,与粉丝互动,发布公司新闻,也在这里,与人争吵,发表各种有争议的观点。但他发现,这个平台有太多需要改善的地方,于是,在2022年,他做出了一个让全世界都目瞪口呆的决定:他要收购推特。

接下来的几个月,上演了一出充满了反转、威胁、法律诉讼和市场动荡的商业大戏。最终,马斯克以440亿美元的天价,完成了对推特的收购。

他解雇了公司的大部分高管和员工,包括那个对他来说至关重要的、负责内容审核的团队。他将公司改名为“X“。

那个曾经致力于用工程学解决物理世界问题的男人,如今,开始试图用同样的方式,去“修复”一个他认为有问题的、由人类思想和言论构成的虚拟世界。

他是一个第一性原理的信徒,能够将最复杂的问题,分解为最基本的物理定律。但同时,他又是一个极度情绪化、会被一条推文激怒的“网络喷子”。

他的人生,围绕着“拯救人类文明”这条主线展开。但同时,他又会沉迷于一些极其幼稚的、关于“鸡鸡笑话”和“狗狗币”的狂欢。

他是一个冷酷无情的资本家,为了实现生产目标,毫不犹豫地压榨员工、解雇高管。但同时,他又是一个理想主义的梦想家,愿意为了一个遥远的火星梦,赌上自己的全部身家。

他或许是这个星球上,最接近于“超人”概念的凡人。他用自己的意志,强行扭曲了现实,将那些被认为是“不可能”的事情,变成了现实。但同时,他身上又充满了各种凡人的弱点:自负、缺乏耐心、渴望被认可,以及一种深刻的、似乎与生俱来的孤独感。

他身边,围绕着无数的崇拜者、员工和投资者,但他似乎没有任何真正意义上的、能够平等对话的朋友。他的两次离婚,以及与孩子们之间复杂的关系,都暗示着,这个致力于将人类送往另一个星球的男人,在处理最基本的人类情感上,面临着巨大的困难。

他就像他亲手建造的那些火箭一样:强大、高效、目标明确,但也同样冰冷、坚硬,并且随时可能,因为一个微小的、不可预测的故障,而凌空爆炸。

他已经赢得了无数的战役。但那场最终的、关于人类文明存续的探索,还远远没有结束。

他是否能够成功?或者,他那巨大的、不受约束的权力,最终会成为他自己的“阿喀琉斯之踵”?

历史,还没有写下最后的答案。但有一点是肯定的:无论你爱他还是恨他,我们都生活在埃隆·马斯克的时代。而这个时代的天空中,正回响着他那巨大的、不锈钢飞船的轰鸣声。

他正在为一场我们大多数人,还无法完全理解的、前往未知世界的远征,做着持续的准备。